Last update

2025/8/5

Blog ”アースループ対策”に「インピーダンスバランス」端子について追記しました。

2025/7/22

ディスプレイ、HDDなど電源連動型のデジタル機器について

Blog Update 2025/5/30

オーディオアース検証プロジェクト

Xでは当サイトの理論的支柱になっている伊藤健一氏の著作、アースシリーズから、重要と思われる提言をBot的に引用させて頂いています。

サイト内検索はコチラ

音響/オーディオにおける「接地・アース」に特化し、起因する問題の解決法を模索、提供していきます。いわゆるアースの取り方を定式化できる”かも"しれないという予感に基づいたサイトです。

随時更新中ですが、アースに悩まれている方、興味のある方は是非とも以下の方法を試してみて頂き、感想をお寄せいただければと思っております。

基本的な考え方

概要としてはシンプルですが、アナログ機器はアナログ機器同士でシャーシ(筐体)を繋ぎ、デジタル機器はデジタル機器同士で繋ぎます。この場合のアースはあくまでもFG(フレームグラウンド)とし、信号線=SG(シグナルグラウンド)は勘定に入れないことが重要になります。

耐ノイズ性の面からは、電子機器のアースはそれぞれのシャーシのみで必要充分であり、必要なのはそれらの繋ぎ方と、繋ぐための導線なり、金属板/端子台です。

それらを用いて各機器の電位を一致させるため、アースに電気が流れないように配線を行います。

※)”接地”(大地へのアース接続)は保安の面では必要ですが、ノイズの抑制には寄与しないと思います。特に日本の100V環境では接地接続がむしろノイズ源になってしまうケースが多く、”保安のためのアース”と”信号品質のためのアース”は天秤にかけなければならない状況があると思います。

常識とは真逆のように思われますが、アースに電気が流れている場合、そこに電位差が発生し、いわゆる「機能アース」(電位を一致させるためのアース)に不備が生じていることを意味しています。アース電位の一致はすなわち、「アースに電気を流さない」ということになるはずです。

後述してありますが、アンバランス接続はGNDに電気が流れるからこそ、接地もしくはシャーシアースを取ると不具合を生じるという事を考慮してもらうと理解して頂く一助になるかと思います。

アナログ機器・デジタル機器が混在する場合は各々でアースをまとめ、お互いを一箇所で繋ぎます。

"〜筐体アースは「ポテンシャル(電位)を決めるアース」であって、「電流を流すアース」ではない〜"

"〜アース線には電流を流してはいけない〜"

伊藤健一 著「アース回路」より

もくじ

〜〜 アースを取る前に 〜〜

① アースを切る

いきなり逆説的ですが、この”切るアース”は日本のコンセント特有の片線アースです。

”必要なアース"は機器のシャーシ(筐体)です。なおアース工事で3ピンのコンセントになっている場合も、接地極は使用しませんので、アース工事は不要です。

使用機材のうち、2ピンの電源プラグの電源線が機器のシャーシまで来ている場合、プラグ側にフェライトコアを入れます。ここがシステムを揺らすノイズの入り口になります。

あまり重要視されていないようですがフェライトコアは使い方によっては絶縁トランスと似た効果を出すことができます。

尚、すでに絶縁トランスを使用されている方はこの手順は不要です。

詳しくはBlogの方に書いています。

※必要なもの・・フェライトコア

"日本のAC100V系の配線方法は〜片線アース方式になっている。この片線アース方式は電子機器にとっては致命的ともいえるほど耐ノイズ性を劣化させる原因なのである。特にコモンモードノイズと言われる雑音に対してはきわめてまずい接地方式なのである。"

伊藤健一 著「アースと静電気」より

② 無線を乗せない

(無線機器以外のアンテナ化を避ける)

システムに無線接続(Wi-Fi/Bluetooth)がある場合、無線機器は全接続を外し、無線接続を済ませた後に有線接続を行うことでノイズが電源、信号に乗る事を避けられます。

Wi-Fi,BluetoothがONになるタイミングによってはシステム全体にノイズとして乗ってきてしまいます。

こちらは電源トランスであっても守備範囲外の事案と思います。

参照 Blog

※必要なもの・・オーディオに使用しないコンセントひと口&使用予定のない電源コードを一本

※こちらはある程度セッティングが進まないと気付きづらいかも知れませんので後回しでもOKと思います。

以上の2点はシステム内のアース配線ではどうにもできない箇所ですのでノイズ源が不明な場合、当たってみると良いと思います。

※注)手法の性質上、バスパワー専用の機器に関しては繋いだり外したりという特徴が足枷になってしまいます。繋ぎっぱなしであればまだ良いのですが、つけたり外したりとなるとアースへの影響が避けられません。対処法が見つかればこちらに追記するつもりですが、現状では"バスパワー専用機器は満足に使用することは難しい"とさせていただきます。

2025/7/20 追記

USB 3.xポートと2.4GHzの無線通信との干渉対策でポートに銅箔テープを・・という方法を取っていたのですが、効果は一長一短のようです。

参照記事 USB3のノイズ対策

〜 準備 〜

◆ 必要なもの

-

アース線

-

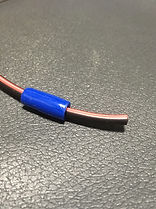

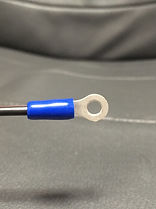

圧着端子(+絶縁キャップ)

-

圧着端子用ペンチ

-

アース端子付き電源タップ

-

3P→2P変換の接地アダプタ

-

ネジ/ナット及び一般的工具(ドライバー、ペンチなど)

-

アース用端子台(コネクタ)

◆なるべく必要なもの

-

テスター

◆あったら便利

-

ワイヤーストリッパー

-

検電ドライバー(コンセント口の極性確認に。テスターでも代用可)

◆必要に応じて

-

フェライトコア

※)テスターに関してはシャーシアースを取りたい箇所が信号端子のグラウンドと導通しているかどうか確認したり、抵抗値を知りたいときには必要になります。

当方の場合ですが、アース線には余ったスピーカーケーブル(0.75sq)とR 2-4の丸型圧着端子、ネジ/ナット類はM4サイズで使用しています。

ちなみに0,75の電線にR 2-4圧着端子の場合、端子の口径に対して多少細いので銅線を多めに剥き出して二つ折りにするとちょうど良くなります。

オーディオアクセサリー的なものや、いわゆる電源フィルタなどは使用していませんが、フェライトコアはデジタル/アナログ混合アースで同軸ケーブルを使用する場合などは必須になります。

・アンバランス接続機器のアースについて

前提として使用機器は全て筐体アースしたいのですが、機器間接続にRCA端子、TSフォーン、同軸ケーブルなどのアンバランス系統(例えばレコードプレーヤーなど)がある場合、グラウンドループに対処が必要になります。

アンバランス接続はグラウンド(GND)に電流が流れますので、対処なしでシャーシからアースを取ろうとすると逆効果になります。

通常、アンバランス接続を主体とした機器、レコードプレーヤーやプリメインアンプなどは2ピンの電源プラグであり、信号線のGND(シグナルグラウンド/SG)のみで接続先機器との電位を一致させます。

アンバランスはマイナスとGNDが兼用ですので、この場合GND(SG/シグナルグラウンド)にマイナス電流が流れます。

その上でFG(フレームグラウンド/シャーシアース)をとってしまうと電流が流れるループが形成されてしまうので、アンバランス主体の機器は基本的にFGを取らない仕様になっており、そのまま使うのが適正です。

「片方ならアースして良いのか?」など、アース問題がややこしいとされる理由はこれもかなりの比率を占めているように思います。

これについてはブログでも扱ってますのでそちらをご覧ください。

壁コンセント

いわゆる「接地」はせず普通に2ピンで運用し、片線アースの対処がしてあれば、特にフィルタも必要ないと思います。(接地コンセントである必要もないのですが、内部のコンセント取り付け用の金属枠が浮いていると問題になるケースがあるようです。)

電源ケーブルのアースピンは機器も含めて全てコンセントからは浮かせた上でアナログ系/デジタル系、それぞれの方法でまとめます。電源トランスの場合は二次側でやってみて下さい。

2025/6/29

Update

3ピン→2ピンのアダプタはお好みもので良いと思いますが、電源ケーブルのプラグが銀なら銀のアダプタ、真鍮なら真鍮のアダプタにすると良いと思います。

各種アダプタにはメスが真鍮/オスが銀だったり、アース部分だけが真鍮で他は銀など、いろいろありますが、基本的に色違いのプラグが接触する場合はその接触面積が小さい方が良い(異金属接触による電位差の抑制)と考えてください。これは信号ケーブルのプラグやアース/シールド線の線材/ネジ材にも当てはまります。

配線の手順としては

全ての電源ケーブルを抜き、信号線は接続

↓

アース配線

↓

電源ケーブル接続

↓

電源投入

となります。

◆ネジ材について

圧着端子同士をネジ/ナットで繋ぐ際はステンレス、もしくは真鍮(黄銅)で統一するのが良いと思います(銅ネジは入手が難しいので、)。ステンレスは電気伝導率が悪いですが圧着端子同士の接続では問題ないようです。圧着スリーブで結線すれば銅で接続できますが繋ぎ直し/リカバリーの面で多少不便が出るかと思います。

Update 2025/7/5

※注)ステンレス、真鍮とも銅との相性は良いのですが、真鍮とステンレスは相性が良くないので、少なくとも直接接触(ネジがステン、ナットが真鍮など)は避け、混在するのもなるべく避けると良いと思います。

◆電源タップに機器を挿す順番ついて

機器の定格消費電力が高い順に上流側(タップのコード側)から挿していくと良いと思います。ACアダプタはアダプタのAC(入力)側のA/アンペアを参照します。100V環境で1Aと記載があれば100W、0.8Aであれば80Wとして下さい。デジタル機器/アナログ機器が混在する場合はデジタルを電力高い順、続いてアナログを電力高い順で良いと思います。

◆オーディオシステムに関わらないその他家電とコンセントを共用せざるを得ない場合

使用機器の配線後に家電系を挿してください。

その際は極性を気にする必要が出てきます。その上で家電のAC電源コードを撚り合わせ、プラグ付近にノイズフィルタ(フェライトコア)を入れることで、影響を小さくできます。ただ厄介な点として仮に家電の極性を正しく合わせたとしても、ON/OFFのスイッチが両切り(ホット、コールドともに切断)か片切り(ホットのみ切断)かの問題があり、片切りの場合上記の方法ではONの状態でしか良い結果が得られないと思います。

※意外と難しいのですが、撚った上でフェライトコアを入れる場合は、コアの装着部分は撚らないでおいて下さい。フェライトを噛ませる箇所は往き、還りの線が均等でなければなりません。

※フェライトコアはケーブルに電流が流れている時にしか効果を発揮しないということは割と重要なことかと思います。

シャーシアース(筐体アース)

シャーシからアースを取る必要があるかどうかは機器の電源のタイプによります。

◆本体に3Pインレットがあるタイプ

このタイプはシャーシにアース端子がついてるので基本的に不要です。

※注)たまにこのアースピンとシャーシが絶縁されている機器があるようですので、気になる方はテスターでチェックしておくことをおすすめします。日本製の機器に多いかも知れません。

2025/6/29

Update

◆ACアダプタに3Pインレットがあるタイプ

このタイプのACアダプタは一次側(コンセント側)のアースピンと二次側(機器側)DCのマイナス極との間に導通があるものとないものが存在しますので、確認するにはテスターが必要になります。導通がない場合、アダプタからアースを取ってもアダプタはアースされるが、機器の本体はアースされるわけではないということはひとまず留意されてください。

これらのタイプは2ピンなのでシャーシアースを取ります。

目ぼしいネジ部分が見つかったら、テスターで使用する予定の信号端子の金属コネクタまたはGNDピンと導通確認、抵抗値測定をしておくと良いです。1Ω未満になればOKと思います。

最近の機器はシャーシ/筐体がプラスチックや樹脂のものが多く、シャーシアースが取りづらいもの、取れないものも残念ながらあると思います。

※)注意点

基本的に2ピン電源プラグのアナログ機器などはアンバランス接続が前提されていますので、シャーシアースを行う場合はグラウンドループ対策を施さないと不具合を生じてしまいます。

アナログ機器のアース

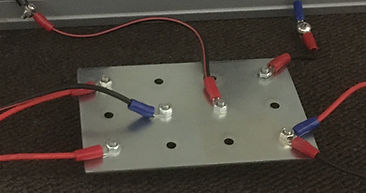

金折をアース端子台に使用しています。野暮ったいですがこれが肝です。タイプレートなどでも代用できると思いますが、浮いた金属が残らないものにして下さい。こちらはアース線同士を直接結ばないのがポイントです。機器の電源に接地極が無い場合は筐体(シャーシ)から取ります。

◆ 端子台に関して

多少、電気伝導率が関係してくるようですので、極端に低いステンレス製の物は避けた方が良いようです。上の写真のものは鉄にブロンズメッキのものなので伝導率は良いとは言えませんが、右下の写真、銅に錫(すず)メッキされたものと比べても遜色はないものと感じます。

※)左はユニクロメッキされた鉄のプレート、右は銅にすずメッキされたコネクタです。

◆ アース端子の配列について

端から微弱信号の機器から順に並べていき、電源タップが3Pinであればその端子は最後に接続します。(※ 大小の判断は機器の定格消費電力を参照すると良いと思います。)

機器本体とアース導通がないACアダプタで、シャーシからアース線を引く場合は最も小さい扱いにして下さい。複数ある場合はアダプタ本体に記載されているDC側のVA(ボルト×アンペア)の数値で大小を判断できます。また、ACアダプタではない2ピン電源の機器の場合はシャーシからアースを取る場合はその限りではありませんので注意されて下さい。

また、3ピンACアダプタ機器の二次側(シャーシ)と一次側(AC電源)の接地極が絶縁されている場合、一次側のアースは電源タップの端子の隣がベストかと思います。これらのアースは信号を扱わないので、浮いた金属を残さない為、またはシールド電源ケーブルであれば電磁シールドを成立させる為にアースするといった形になります。

一次側に接地端子が無い(直付けやメガネケーブル)場合はそのまま電源に挿してしまってOKです。

注)アース配線後は、必ずタップ→機材1→機材2という感じで一つずつ挿して行って下さい。定格消費電力の大きい順が良いと思います。ACアダプタの機器は上記の通りアダプタのAC入力側のアンペアを参照します。

◆ アナログ機器のラックマウントについて

パワーアンプやミキサー、アウトボードをラックマウントで使用される場合、機器同士、及び機器⇄ラック間でシャーシがアースされないように注意されて下さい。ここでアースが繋がってしまうと共通インピーダンスというノイズ源になります。金属の表面が塗装されていれば絶縁されていますが、ネジ穴は怪しいので絶縁材のワッシャー、ネジを使用されて下さい。金属ラック自体をアースしたい場合は上記の端子台までアース線を引くのですが、当方環境では浮かせてしまった方が良好な結果になっています。

デジタル機器のアース

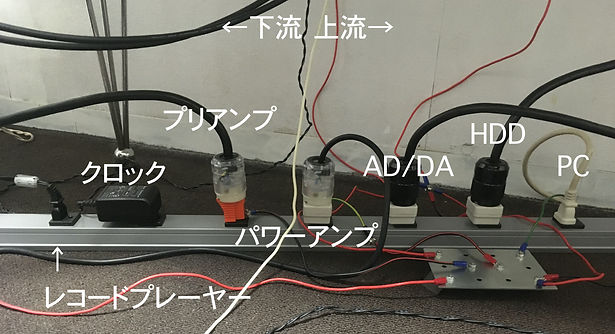

上の写真、左からの線はPC筐体(シャーシ)から引いたアース線、右からの線は電源タップのアースピンを浮かせてそこから引いたものです。

電源プラグは右からPCのACアダプタ(アース端子なし)、外付けHDD、AD/DAコンバータです。

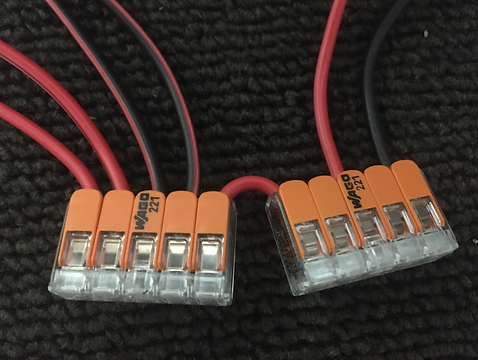

こちらはアース線を直接結びます。

2025/7/15

Update

※注)この結線を行う機器にはシールドされた電源ケーブルが使えないので注意されてください。ここにシールドされた電源ケーブル(特にBelden 19364などのアース線とシールド線が別になっているケーブル)を使うと、シールドがアースに落ちていない状態になってしまいます(正確にはアースに落ちる前にループになる)。▲

アナログ側も同様ですがACアダプタの二次側の機器のシャーシ(FG/フレームグラウンド)からアースを取らない場合は、その機器のアースが信号線経由(SG/シグナルグラウンド)でのみアースされた形、下駄を履いた状態(共通インピーダンス)になります。デジタル側は影響は小さいですが、極力シャーシアースを取るようにした方が良いでしょう。

2025/7/22

Update

◆圧着端子を重ねる順番について

ここはなかなか法則が見つからなかったのですが、重要なのは重ね順の最後に電源タップのアース端子を一つ混ぜることと、その電源タップのアース端子から遠いものから順に電源を入れることのようです。

つまりデジタル機器のアース端子自体は重ねる順番を気にする必要はなく、電源を入れる順番を守れればOKと言えそうです。

電源スイッチのない機器がある場合は電源タップのアース端子から最も遠ざけて重ねるのが良いと思います。

※注)電源連動型の機器、スリープについて

PC→HDDや、PC→ディスプレイなど電源が連動してスリープしたりONになったりする機器は、PCより後(電源タップのアースに近い方)にする必要があるようです。

もしディスプレイ、HDD、ともにPCとの電源連動式で、連動機能を切ることができないような場合は、ディスプレイかHDDどちらかの圧着端子(FG/フレームグラウンド)は外し、信号線経由のアース(SG/シグナルグラウンド)のみ、としておいた方が良い結果になるかと思います。▲

※ なぜ接地しないのにアース端子付きのタップが必要なのかと言いますと、デジタル機器のアースはそれ同士でいくつ繋いでも高周波のアースなので、電源ライン(50/60Hz)からは浮いており、不要輻射ノイズの元になってしまうので、低周波のアースを必要とするから、と言えます。

といってアナログ機器のアース端子に接続すると信号にノイズが乗ってしまうので、”信号を扱わない低周波のアース”である電源タップのアース端子が最適、という次第です。

◆ 二次側と導通がない接地極付きACアダプタがある場合

これのアース端子は電源タップのアース線と同じく高周波のアースとして扱えないので、これらをデジタル機器のように圧着端子同士で重ね合わせるとノイズになります。

この場合は機器類がフルデジタルであってもアナログ側同様に端子台に相当するものが必要になります。

例として

・高周波デジタル機器(×3)

・シャーシと導通のないACアダプタのアース線

・電源タップのアース線

の場合です

圧着端子をデジタル機器(×3)→電源タップのアース端子→渡り線、の順で重ねて、渡り線とACアダプタのアースを端子台に繋ぎ、一番上の端子の機器から順に電源を入れて起動、でOKです。

※注)外部クロックジェネレータを使用されている方はジェネレータはアナログ機器として扱って下さい。

◆デジタル機器のラックマウントについて

デジタル機器についてはアナログとは逆にラック経由でしっかりと繋げた方が良くなり得ます。共通インピーダンスは出来てしまうのですが、デジタルの場合はそれ以上にストレーキャパシティ(浮遊容量)が問題になります。電子回路の設計で「ベタアース」や「多点アース」の必要性が説かれる場合が、このデジタル機器のラックマウントにも該当すると思います。ホームオーディオに近い環境であれば、デジタルのラックマウントはなるべく避けた方が良いのでは・・と個人的には思っておりますが、PAやスタジオなどの場合はそうもいかないと思いますので機器構成と相談の上、カットアンドトライして見て下さい。

デジタル/アナログ混在システムのアース

2025/7/22

Update

◆端子配列

端子台(コネクタ)は左から右にかけてアナログ機器の消費電力小さい順(クロックジェネレータ/レコードプレーヤー/プリアンプ/パワーアンプ)、口が足りないのでコネクタをもう一台つなぎ、デジタル系の圧着端子を重ね(DAC,PC,HD

D,電源タップ,渡り線,の順)、渡り線を接続、コネクタの右端はPCのACアダプタ接地線を繋いでいます。

端子台は広く使い、面積利用率を高くしたほうが良いので、この場合は両端の口を埋めるようにします。

◆電源投入順

デジタル系は電源を入れる順番が肝心です。重ねた端子のうち、電源タップから遠い方から順に電源を入れていきます。アナログ系はなるべく、その後が良いでしょう。

※注)デジタル系のアース端子を重ねる順番に指定はないのですが、PC→HDDや、PC→ディスプレイなど電源が連動してスリープしたりONになったりする機器は、PCより後(電源タップのアースに近い方)にする必要があるようです。

もしディスプレイ、HDD、ともにPCと電源が連動しており、連動機能を切ることができないような場合は、ディスプレイかHDDのどちらかの圧着端子(FG/フレームグラウンド)は外し、信号線経由のアース(SG/シグナルグラウンド)のみ、としておいた方が良い結果になると思います。

◆ 電源プラグを挿す順番

電源コンセントは、電源タップ用の一口しか使っていません。プラグを指す順番(上流・下流)も重要なので、電源タップは口が一列に並んだものが見た目で判断しやすく良いかと思います。ケーブルに近い口を上流としてください。

埋め込みダブルコンセントが並列に並んだ四個口タップなどは背面の配線で判断できるかと思います。

注)壁コンセントの中を確認するには第二種電気工事士の資格が必要ですので、該当しない方は壁コンセントを開けるのは、避けていただくようお願いします。

まずデジタル系を、定格消費電力高い順を目安に挿し、続いてアナログ系も定格消費電力(最大消費電力)順に挿します。ACアダプタの場合はアダプタの入力側のA(アンペア)を参照してください。アダプタ本体に記載があります。100Vで1Aであれば100W、0.3Aであれば30Wとして下さい。

※)重要な点なので繰返しになりますが、アース配線に変更を加える場合は必ず電源プラグを全て抜いてから行なってください。面倒なのでタップの大元だけ抜いて済ませたくなりますが、特に詰めの段階ではそれでベストの配線を見逃すことになるので、骨折り損になってしまいます。

※)PC/MacのミニジャックからYケーブルでアナログ出力をしている場合などは、デジタル/アナログの混在アースではグラウンドループを避けるのが難しいので、その場合はデジタル用/アナログ用それぞれのアースをコンセントを二箇所で行った上でYケーブルを使用してください。

アース配線は以上です。

各種ケーブルはお好みのもの、こだわりの物があればそれで良いと思います。しいてアース線材に関して言えば、あまり太く無いものが無難と思います。

うまくいったかたは主にいわゆる音場、音像、特に定位の面で改善が見られたと思います。高周波が乗らなくなり、スッキリするでしょう。

是非とも興味の湧いた方は試してみて下さい。

手法はほぼすべて公開してしまっていますが、解説が至らない部分もあるかと思いますのでお気軽にご相談いただければと思っております。

この手法の主眼は”機器の電位の安定化”です。「電子機器(エレクトロニクス)のアース」と保安、感電防止を目的とした「電力関係のアース」(接地)を別物と考えました。上記手法はいわゆる"仮想アース"と呼ばれているものに近いと思いますが、保安接地の観点からの仮想なのであって電子機器の観点からは仮想ではなく、リアルのアースと言えると思います。「飛行機や宇宙船のアースは?」ということを考えますと、答えは”筐体”すなわちボディです。つまり機器は完成した時にはアースされているのであって、ここで行っているのは"アースとアースをどう繋ぐのか"ということになります。

デジタル、アナログに関しては電子回路の考え方を参考にしています。アナログのアース結線を便宜上「一点アース」、デジタルの方は「ベタアース」(本来は回路パターンの用語)と呼びますが、これはアナログで避けるべきは「共通インピーダンス」、デジタルで避けるべきは「ストレーキャパシティ」(浮遊容量または寄生容量)であるという考えです。アナログでベタアース結線をすると共通インピーダンスが問題になり、デジタルで一点アースをするとストレーキャパシティが問題になってノイズになります。その意味では通常の3pinプラグを挿しての運用はどちらに対しても中途半端になっています。たとえば経験ある方もおられると思いますが、接地端子付き電源タップのアースピンだけをコンセントから浮かせて機器側は3pinでタップに接続すればそれだけで共通インピーダンスが減少するので、アナログ機器は良くなるはずです。

「アースするとは をなくすことなり!!」